Genmutation einfach erklärt: So entstehen Veränderungen im Erbgut

Veröffentlicht: 01/10/2025

Zuletzt aktualisiert: 15/12/2025

Manchmal verändert sich ein winziger Abschnitt unserer DNA. Diese sogenannte Genmutation ist eine natürliche Abweichung im genetischen Code und kann verschiedene Folgen haben. Manche Mutationen bleiben völlig unbemerkt, andere lösen Krankheiten aus und einige ermöglichen uns sogar, uns an neue Umgebungen anzupassen. In diesem Artikel schauen wir uns an, was Mutationen sind, wie sie entstehen und warum sie für das Leben wichtig sind.

Was ist das Wichtigste zu Genmutationen im Überblick?

- Definition: Eine Genmutation ist eine dauerhafte Veränderung im Erbgut, die ein einzelnes Gen betrifft. Sie kann harmlos, schädlich oder nützlich sein.

- Gründe: Sie entstehen spontan bei der Zellteilung oder aufgrund äußerer Einflüsse wie UV-Strahlung, Chemikalien oder Viren. Der Körper kann viele dieser Mutationen reparieren, aber einige bleiben bestehen.

- Arten: Nicht jede Mutation wird vererbt, viele finden sich nur in den sogenannten somatischen Zellen und entstehen im Laufe des Lebens.

Was ist eine Genmutation?

Die DNA enthält den Bauplan für alle Proteine, die im Körper unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Dieser Code besteht aus vier Basen (Nukleotiden) als Bausteine, die in Sequenzen angeordnet sind und wie ein Alphabet funktionieren:

- A (Adenin)

- T (Thymin)

- C (Cytosin)

- G (Guanin)

Eine Dreiergruppe oder ein Triplett von Basen wird ein Codon bezeichnet. Es steht jeweils für eine Aminosäure. Die Basen-Sequenzen sagen den Zellen, wie sie Proteine herstellen sollen, die Gewebe aufbauen, Signale senden und den Körper am Laufen halten.

Jedes Mal, wenn sich eine Zelle teilt, muss sie ihre ganze DNA-Sequenz kopieren, damit die neue Zelle die gleichen Anweisungen hat. Dieser Prozess ist normalerweise sehr genau, aber dabei können kleine Fehler passieren. Wenn sich einzelne „Buchstaben“ dieser Erbinformation ändern, spricht man von einer Genmutation.

Viele Mutationen haben keine oder nur geringe Auswirkungen, andere stören die Funktion von Proteinen und können die Gesundheit beeinträchtigen. Manchmal können die Veränderungen auch überraschend hilfreich sein, indem sie uns Vorteile verschaffen, wie z. B. bei der Anpassung an neue Umgebungen.

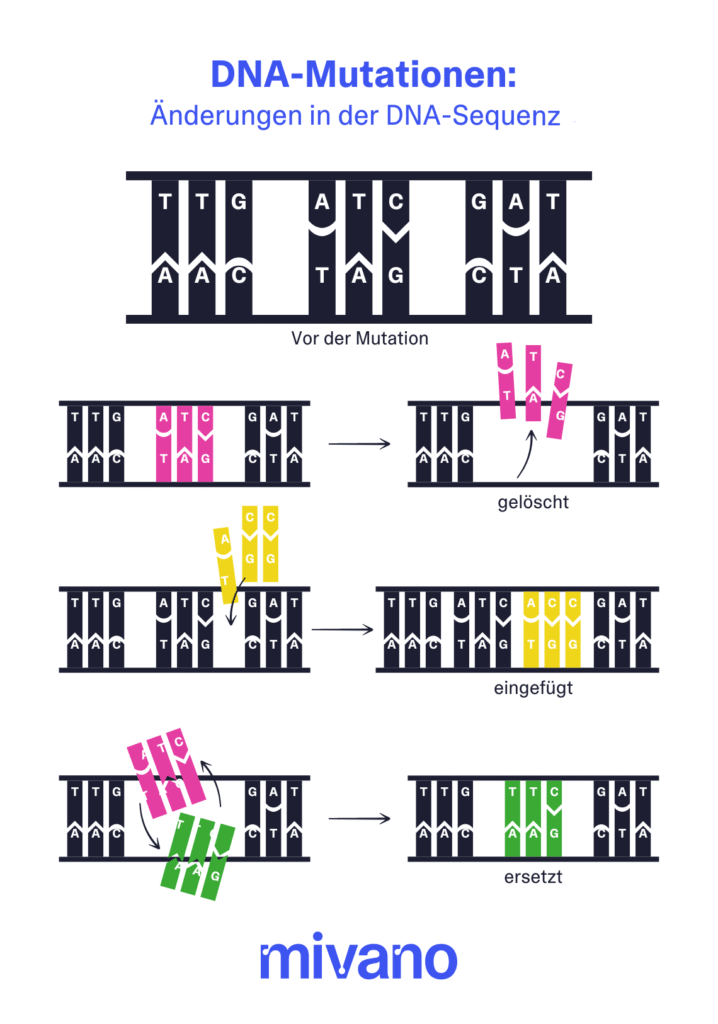

Welche Arten von Genmutationen gibt es?

In der Genetik kann sich eine Genmutation direkt auf das entstandene Protein und damit auf die Körperfunktion auswirken. Die wichtigsten Genmutationen mit Beispielen sind:

- Punktmutationen: Bei einer Punktmutation wird eine einzelne Base ausgetauscht. Der Vorgang wird auch Substitution genannt. Dabei können sich Tripletts verändern, die eine Aminosäure codiert und so die Bauanleitung für ein Protein verändern. Ein Beispiel dafür ist die Sichelzellenanämie, die eine Veränderung der roten Blutkörperchen auslöst und zu Sauerstoffmangel und Symptomen einer Blutarmut führt.

- Insertionen und Deletionen: Es können zusätzliche DNA-Buchstaben eingeschoben oder ausgelassen werden. So ändern sich die Anweisungen für den Aufbau von Proteinen. Eine der Ursachen für Mukoviszidose ist beispielsweise der Verlust von nur drei DNA-Buchstaben.

- Rastermutation: Wenn eine Insertion oder Deletion nicht in Vielfachen von drei Basen erfolgt, verschiebt sich das Leseraster. Dadurch verändern sich alle nachfolgenden Codons einschließlich des Stopp-Codons. So ändert sich die Bedeutung der Folgeabschnitte und oft der gesamte Aufbau des Proteins. Sie wird auch „Frameshift“ genannt und verursacht viele Krebsarten.

- Stumme Mutation: Dabei ändert sich zwar ein Codon, doch es wird dieselbe oder eine gleiche Aminosäure eingebaut, sodass das Protein unverändert bleibt. Die DNA-Veränderung hat somit keine Auswirkungen.

- Missense-Mutation: Ein Basenaustausch führt dazu, dass eine andere Aminosäure eingebaut wird – dies kann das Protein verändern.

- Nonsense-Mutation: Durch eine Mutation entsteht ein frühzeitiges Stopp-Codon, das zu einem verkürzten, meist funktionslosen Protein führt.

Neben den Veränderungen eines einzelnen Gens können auch weitere Mutationsarten in der Biologie auftreten, etwa Veränderungen am Chromosom, bei denen ganze DNA-Abschnitte dupliziert, gelöscht oder neu angeordnet werden. Solch eine Chromosomenmutation tritt beispielsweise beim Down-Syndrom auf, wenn eine zusätzliche Kopie des Chromosoms 21 vorhanden ist. Zu den Mutationstypen gehört auch die Genommutation. Dabei ändert sich die Zahl der Chromosomen im Zellkern, was zu einer Aneuploidie führt.

Wie entstehen Mutationen?

Bei jeder Zellteilung muss das Erbgut des Organismus mit seinen Milliarden von „Buchstaben“ auf der DNA komplett und präzise kopiert werden. Trotz spezialisierter Reparaturmechanismen können währenddessen allerdings kleine Fehler auftreten. Die meisten werden korrigiert oder verursachen keinen Schaden, aber gelegentlich mutiert eine Base dauerhaft und hinterlässt dauerhafte Veränderungen im genetischen Code.

Zudem können Mutationen durch natürliche, chemische Veränderungen innerhalb der DNA selbst entstehen, die im Laufe der Zeit spontan auftreten. Aber auch epigenetische Faktoren aus der Umwelt, sogenannte Mutagene, können die DNA dauerhaft verändern. Zu ihnen gehören zum Beispiel:

- UV-Strahlung: ultraviolettes Licht der Sonne oder in Solarien

- Strahlung: etwa medizinischen Scans oder natürlichen Quellen

- Chemikalien: z. B. Zigarettenrauch, Luftverschmutzung oder Industrieprodukte

- Viren: HPV und andere Viren können ihr genetisches Material in die menschliche DNA einfügen.

- Natürliche Giftstoffe: etwa Aflatoxin aus verschimmelten Lebensmitteln

Kann der Körper Mutationen reparieren?

Jede Zelle hat einen eingebauten Reparaturmechanismus, der die DNA ständig auf Fehler überprüft. Dabei wirken Enzyme wie Redakteure: Sie überprüfen die Sequenzen auf Unregelmäßigkeiten, beheben Fehler und stellen den Code wieder her. Das Reparatursystem funktioniert meist zuverlässig, ist aber nicht perfekt. Einige Fehler bleiben bestehen und werden bei der Zellteilung weitergegeben, sodass sie zu dauerhaften Mutationen werden.

Welche Auswirkungen haben Genmutationen auf Menschen?

Nicht jede Genmutation ruft sichtbare Symptome hervor. Ihre Auswirkungen hängen davon ab, wo die Veränderung stattfindet und ob wichtige Funktionen gestört werden. Viele bleiben „stumm“ und verändern den Körper nicht erkennbar. Manchmal entsteht aber ein Gendefekt oder Krankheiten mit Chromosomenmutationen. Einige Mutationen beeinflussen die Funktion von Proteinen, was sogar zu Krebs führen kann.

Es gibt aber auch vorteilhafte Genmutationen. Zu ihnen gehört etwa die Fähigkeit, als Erwachsener Milch zu verdauen. Das ist auf eine Mutation des Laktase-Gens zurückzuführen. Andere helfen Menschen, sich an Malaria anzupassen oder in Höhenlagen mit wenig Sauerstoff gut zu leben.

Werden Genmutationen immer vererbt?

Nicht alle Mutationen werden in der Familie weitergegeben. Wissenschaftler teilen sie in zwei Haupttypen ein: Keimbahnmutationen und somatische Mutationen.

- Keimbahnmutationen: Das sind genetische Veränderungen in den Keimzellen, also in Eizellen oder Spermien. Da sie schon bei der Empfängnis vorhanden sind, werden sie an zukünftige Generationen weitergegeben. Wenn zum Beispiel ein Elternteil die Mutation hat, die die Erbkrankheit Chorea Huntington verursacht, kann das Kind sie erben.

- Somatische Mutationen: Sie entstehen nach der Geburt in den Körperzellen und werden nicht vererbt, können sich jedoch auf die Person auswirken, bei der sie auftreten. Zum Beispiel können Mutationen, die durch lange Sonneneinstrahlung verursacht werden, zu Hautkrebs führen.

Wie werden Mutationen von einer Generation zur nächsten weitergegeben?

Mutationen werden je nach Art des betroffenen Gens auf unterschiedliche Weise vererbt. Sie bringen auch verschiedene Risiken mit sich:

- Autosomal-dominant: Nur ein verändertes Gen von einem der Elternteile reicht aus, damit die Erkrankung auftritt, wie zum Beispiel bei der Huntington-Krankheit.

- Autosomal-rezessiv: Zur Ausprägung müssen zwei veränderte Kopien vererbt werden, eine von jedem Elternteil. Tay-Sachs und Sichelzellenanämie folgen diesem Muster.

- X-chromosomal: Veränderungen auf dem X-Chromosom betreffen Männer oft stärker. Ein Beispiel dafür ist Hämophilie.

- De-novo-Mutationen: Manchmal tritt eine Mutation zum ersten Mal bei einem Kind auf, auch wenn die Eltern sie nicht tragen. Einige Fälle von Autismus-Spektrum-Störungen hängen damit zusammen.

Wie lässt sich eine Genmutation erkennen?

Mit Gentests können Forscherinnen und Ärzte viele Genmutationen identifizieren, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen oder die Therapie zu steuern. Chromosomenmutationen und Gendefekte werden ebenfalls durch spezielle Tests sichtbar gemacht:

- Früherkennung: Wenn ein Risikogen oder eine Mutation entdeckt wird, bevor Symptome auftreten, können Ärzte die Gesundheit gezielt überwachen.

- Familienplanung: Eltern können herausfinden, ob sie Veränderungen in sich tragen, die sie an ihre Kinder weitergegeben könnten.

- Behandlungsempfehlung: In manchen Fällen zeigen die Ergebnisse, welche Therapien am besten wirken könnten. Dazu zählen zum Beispiel Krebsbehandlungen, die auf bestimmte genetische Veränderungen abzielen.

Kann man Genmutationen verhindern?

Manche Mutationen lassen sich reduzieren oder verhindern, indem Sie die Belastung durch Mutagene verringern. Hilfreiche Maßnahmen sind dabei:

- Schützen Sie die Haut vor UV-Strahlen: Nutzen Sie Sonnenschutzmittel oder tragen Sie lange Kleidung.

- Rauchen Sie nicht: Rauchen und Passivrauchen kann langfristig Auswirkungen auf die DNA haben.

- Vermeiden Sie Giftstoffe: Schränken Sie den Kontakt mit schädlichen Chemikalien am Arbeitsplatz oder in der Umwelt ein.

Trotz Vorsichtsmaßnahmen können spontane Mutationen immer wieder auftreten. Gesunde Lebensgewohnheiten verringern die Wahrscheinlichkeit, sie verhindern aber nicht alle Genmutationen.

Möchten Sie mehr zu Ihren genetischen Veranlagungen herausfinden? Der Wellness-DNA-Test gibt Ihnen einen Überblick mit persönlichen Empfehlungen für Ihre Gewohnheiten.